[A]

産

学

連

携

セ

ン

タ

|

研

修

室

|

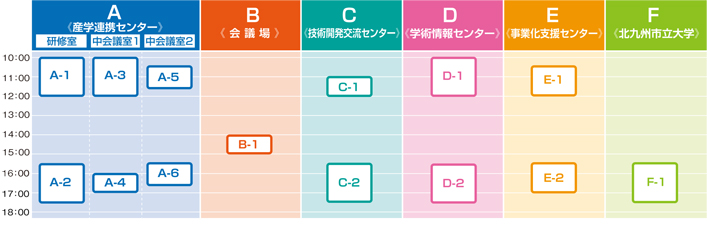

10/22(木) 10:00~12:00

平成27年度 地域イノベーション戦略支援プログラム

福岡次世代社会システム創出推進拠点「成果発表会」

| ■主催 |

公益財団法人 福岡県産業・科学技術振興財団 |

| ■定員 |

90名 |

| 講演 |

| ●発表1 |

「地域イノベーション戦略支援プログラム取組概要について」

福岡県産業・科学技術振興財団 先端半導体部 部長

櫻谷 洋一氏 |

| ●発表2 |

「3次元LSIによる画像処理チップ及び次世代画像符号化(HEVC)

の低消費電力化の研究」

早稲田大学 大学院 教授

木村 晋二氏 |

| ●発表3 |

「インダストリー4.0を支えるユビキタス・センシングゾーンの形成

~高性能無線バックホールが拓く新領域」

九州大学 大学院 准教授

大崎 邦倫氏 |

| ●発表4 |

「高機能・高信頼性モジュールのための高付加価値インターポーザ

に関する研究」

福岡大学 教授

友景 肇氏 |

| ●発表5 |

「船舶用フルカラー型高輝度LED閃光・回転灯の開発」

株式会社マリンテック 技師

野条 丈洋氏 |

| ●発表6 |

「ミニマルファウンドリ事業デバイス試作」

株式会社ピーエムティー 経営企画室 室長

三宅 賢治氏 |

|

文部科学省の支援により実施している地域イノベーション戦略支援プログラム「福岡次世代社会システム創出推進拠点」に関する参画大学の研究開発成果及び、同プログラムの関連事業である先端半導体関連製品開発支援事業の成果を発表する。

公益財団法人 福岡県産業・科学技術振興財団(担当:白谷)

TEL:092-832-7155 E-mail:k-shiratani@ist.or.jp

|

[A]

産

学

連

携

セ

ン

タ

|

研

修

室

|

10/22(木) 15:30~17:30

「知的財産」で会社の底力を引き出そう!

~わが社の強みを事業に活かす・知的財産による活性化策~

| ■主催 |

福岡県工業技術センター機械電子研究所

福岡県工業技術センタークラブ機械電子技術部会 |

| ■定員 |

90名 |

| 講演 |

|

模倣品を排除するため、権利侵害で訴えられないため・・・知的財産を意識すべき理由は、それだけではありません。自社の強みを「見える化」して、開発力や販売力の強化につながる・・・国や各地の事業で多くの先進事例を調査した講師が、中小企業が知的財産に取り組む真の意義を明らかにします。

福岡県工業技術センター機械電子研究所 技術総合支援室(担当:田上・松野)

TEL:093-691-0231 E-mail:info-meri@fitc.pref.fukuoka.jp

|

[A]

産

学

連

携

セ

ン

タ

|

中

会

議

室

1 |

10/22(木) 10:00~12:00

先端エコフィッティング技術研究開発センター・ワークショップ

~大気の資源化、光のエネルギー化~

| ■主催 |

九州工業大学 先端エコフィッティング技術研究開発センター |

| ■定員 |

70名 |

| 講演 |

| ●講演1 |

「円筒の形をした太陽電池の新用途開拓」

九州工業大学 大学院生命体工学研究科 生体機能応用工学専攻/

先端エコフィッティング技術研究開発センター

環境共生電子素子研究ユニット 教授

早瀬 修二氏 |

| ●講演2 |

「二酸化炭素資源化を目指す光電気化学プロセス開発」

九州工業大学 工学研究院 応用化学部門/

先端エコフィッティング技術研究開発センター

新資源開拓研究ユニット

横野 照尚氏 |

| ●講演3 |

「メタン細菌高集積汚泥を活用した二酸化炭素をバイオエネルギー

に変える効果的バイオプロセス」

九州工業大学 大学院生命体工学研究科/先端エコフィッティング

技術研究開発センター 環境共生バイオプロセス研究ユニット 准教授

前田 憲成氏 |

| ●講演4 |

「空気と水から1ステップでアンモニアを合成する

化学プロセス革新」

九州工業大学 大学院生命体工学研究科/

先端エコフィッティング技術研究

開発センター 新資源開拓研究ユニット、同センター長 教授

春山 哲也氏 |

|

我が国のみならず、地球が抱える大課題である「環境とエネルギー」。当センターは、平成19年の開設以来この課題に取組み、独創的ソリューションを創出し、産業技術へとつなげてきました。推進中の研究課題から「大気の資源化、光のエネルギー化」を目指す科学技術研究4課題を概説します。

九州工業大学 大学院生命体工学研究科(担当:准教授 前田憲成)

TEL:093-695-6064 E-mail:toshi.maeda@life.kyutech.ac.jp

|

[A]

産

学

連

携

セ

ン

タ

|

中

会

議

室

1

|

10/22(木) 16:00〜17:00

エネルギー社会に対応した高機能パワーデバイスの高信頼性を確保する

超小型電流センサ及び製造ライン向け検査装置の開発

| ■主催 |

株式会社豊光社 |

| ■定員 |

70名 |

| 講演 |

| ●講演1 |

株式会社豊光社 センサ事業部長

田代 勝治氏 |

| ●講演2 |

九州工業大学 大学院工学研究院電気電子工学研究系 教授

大村 一郎氏 |

| ●講演3 |

北九州市産業経済局産業振興部新産業振興課 上級研究員

附田 正則氏 |

|

IGBT等の高機能パワーデバイスは近年社会インフラの重要なキーコンポーネントとなっている。その為、信頼性の確保が課題であり特に並列チップ間での電流集中による破壊の防止は安全確保の面からも重要である。豊光社は九州工業大学、北九州市などとの共同研究により非接触・非破壊で電流バランスの高速測定が可能な革新的超小型電流センサ及び判定方法を開発した。

株式会社豊光社 センサ事業部(担当:田代)

TEL:093-581-4471 E-mail:tashiro@hohkohsya.co.jp

|

[A]

産

学

連

携

セ

ン

タ

|

中

会

議

室

2

|

10/22(木) 10:30〜11:30

IPOの最新動向とIPOを活用した成長戦略

| ■主催 |

証券会員制法人 福岡証券取引所 |

| ■定員 |

70名 |

| 講演 |

| ●講演1 |

10:30~10:50 「IPOの最新動向」

福岡証券取引所 営業部主任調査役

牛島 亮太氏 |

| ●講演2 |

10:50~11:30 「IPOを活用した成長戦略」

福岡証券取引所 営業部長

小島 隆之氏 |

|

最近のIPO企業の特徴や動向について、最新のデータを基に解説します。また、経営者が事業展開を進めていくなかで、企業成長のための一つの手段である上場とは何かを知っていただくとともに、実際にIPOを通じて更なる成長・発展をしている福岡証券取引所上場企業の事例を紹介します。

福岡証券取引所 営業部(担当:小島)

TEL:092-741-8233 E-mail:kojima@fse.or.jp

|

[A]

産

学

連

携

セ

ン

タ

|

中

会

議

室

2

|

10/22(木) 15:30〜16:30

人材確保に役立つ新人事戦略セミナー

| ■主催 |

株式会社ワールドインテック |

| ■定員 |

70名 |

| 講演 |

| ●講演 |

株式会社ワールドインテック ソリューション室 課長

村石 豪一氏 |

|

雇用情勢の改善や少子高齢化により、企業の「ひと」を取り巻く環境は益々厳しさを増しており、人材確保、定着向上を経営課題として捕らえている企業も多い。セミナーでは、公共の施策や人材ビジネスの活用に加え、新人事制度の導入・活用等、事例を紹介しながら、企業の「ひと」に関する課題解決を提言する。

株式会社ワールドインテック ソリューション室(担当:上野)

TEL:092-481-0210 E-mail:y.ueno@witc.co.jp

|

[B]

会

議

場 |

10/22(木) 13:40~14:00

10/22(木) 14:00〜15:00

ものづくり100年の軌跡 ~そしてその先へ~

講 師:TOTO株式会社 代表取締役 社長執行役員 喜多村 円氏

|

[C]

技

術

開

発

交

流

セ

ン

タ

|

|

10/22(木) 11:00〜12:00

工学部における応用研究の成果事例

| ■主催 |

西日本工業大学研究センター |

| ■定員 |

45名 |

| 講演 |

| ●講演1 |

「プレス金型における自発高圧エアによるカス上がり問題の解決」

西日本工業大学 工学部 教授

高(GAO) 峰(Feng)氏 |

| ●講演2 |

「モデル実験を用いた製造プロセス改善」

西日本工業大学 工学部 教授

中島 潤二氏 |

|

金型での抜き加工において、カス上がり問題は難題の一つである。講演1では、プレス金型の往復運動を利用して、強力な高圧エアにより、カスを完全に除去する方法を提案する。また、実践例として、高圧エアが発生できる実験用金型の構造およびそれによるカス除去実験の結果を報告する。

講演2では、プロセス改善におけるモデル実験の適用方法に関し実施例に基づき概説する。

西日本工業大学研究センター(担当:塩塚)

TEL:0930-23-1492 E-mail:proj@nishitech.ac.jp

|

[C]

技

術

開

発

交

流

セ

ン

タ

|

|

10/22(木) 15:30〜17:30

パワーエレクトロニクス機器の熱設計

「熱解析シミュレーションの最新動向と熱設計」

| ■主催 |

公益財団法人 福岡県産業・科学技術振興財団〈福岡システムLSIカレッジ〉 |

| ■定員 |

45名 |

| 講演 |

| ●講演 |

株式会社サーマルデザインラボ 代表取締役

国峯 尚樹氏 |

|

多くの有名企業のコンサルティングで実績を持つ熱設計の第一人者であるサーマルデザインラボの国峯尚樹氏が、パワーエレクトロニクス機器の熱解析の最新技術動向や熱設計の現状と問題点を解説する。

更に、「設計後の熱対策」から「熱対策を盛り込む設計」へシフトする設計プロセスの重要性を語る。

公益財団法人 福岡県産業・科学技術振興財団

福岡システムLSIカレッジ 事務局(担当:有瀬)

TEL 092-822-1550 E-mail:lsi-college2@ist.or.jp

|

[D]

学

術

情

報

セ

ン

タ

|

|

10/22(木) 10:00~12:00

勝つための商品戦略を支える知財戦略の立て方と

特許情報を活用した具体事例のご紹介

| ■主催 |

パナソニック株式会社 ナレッジサービス推進室 |

| ■定員 |

150名 |

| 講演 |

| ●講演1 |

「勝つための商品戦略を支える知財戦略の立て方」

パナソニックIPマネジメント株式会社 企画部 企画課 課長

福政 猛志氏 |

| ●講演2 |

「特許情報を活用した具体事例のご紹介」

パナソニックIPマネジメント株式会社 コンサルティング部 部長

西原 和成氏 |

|

知財訴訟で利益が吹き飛んでしまう昨今では、商品戦略を支える知財戦略が重要視されてきている。

本セミナーでは、従来の特許テーマ管理手法も踏まえながら、知財戦略の体系的な立て方を紹介する。

また、特許情報を活用した具体事例では、電子デバイス分野等に関する、特定技術の動向と技術戦略分析の事例を紹介する。

パナソニック株式会社 ナレッジサービス推進室

TEL:0120-378719 E-mail:uchiyama.yoshiro@jp.panasonic.com

|

[D]

学

術

情

報

セ

ン

タ

|

|

10/22(木) 15:30〜17:30

2020年に向けたパナソニックのICTイノベーション

| ■主催 |

パナソニック株式会社 ナレッジサービス推進室 |

| ■定員 |

150名 |

| 講演 |

| ●講演 |

AVCネットワークス社 イノベーションセンター

無線ソリューション開発部 技術渉外課長 工学博士

上杉 充氏 |

|

2020年は、我が国の技術・産業・経済等あらゆる分野が節目を迎える年であり、パナソニックが目指す「より良いくらし」の実現においても、新たなるイノベーションが必要不可欠となる。本セミナーでは、特にICT分野において、パナソニックのイノベーションに関する取組を紹介する。

パナソニック株式会社 ナレッジサービス推進室

TEL 0120-378719 E-mail:uchiyama.yoshiro@jp.panasonic.com

|

[E]

事

業

化

支

援

セ

ン

タ

|

|

10/22(木) 10:30~12:00

活性酸素を用いた生体制御

| ■主催 |

有限会社K2R

北九州市立大学 国際光合成産業化研究センター |

| ■定員 |

45名 |

| 講演 |

| ●講演1 |

「活性酸素生成手法およびその利用領域」

有限会社K2R 研究開発担当取締役

田中 健一郎氏 |

| ●講演2 |

「種子休眠と活性酸素ーSeed dormancy and ROS」

パリ第6大学(Pierre and Marie Curie University) 教授

Hayat El-Maarouf-Bouteau氏 |

| ●講演3 |

「活性酸素刺激による発芽誘導」

北九州市立大学 国際環境工学部 環境生命工学科 教授

河野 智謙氏 |

|

水中での活性酸素生成濃度は、5μmol/Lに到達させ、それによる様々な生体制御が可能となりました。

今回は、植物種子に対する発芽をテーマに、活性酸素が誘導する『種子休眠』と『休眠打破刺激』の世界的権威であるHayat El-Maarouf-Bouteau教授をお招きし、ビデオ供覧を含め、その機序に関して報告していただきます。

有限会社K2R 北九州学術研究都市 共同研究開発センター2階(担当:田中)

TEL:093-603-4323 E-mail:k2r@k2r-co.jp

|

[E]

事

業

化

支

援

セ

ン

タ

|

|

10/22(木) 15:30〜17:00

生体内に近い新しい細胞培養の開発

| ■主催 |

ベセル株式会社 |

| ■定員 |

45名 |

| 講演 |

| ●講演1 |

「酸素透過膜を用いた細胞培養」

東京大学生産技術研究所 総合バイオメディカルシステム

国際研究センター

臓器・生体システム工学研究室 教授

酒井 康行氏 |

| ●講演2 |

「マイクロウェルチップを用いたスフェロイド培養」

北九州市立大学 大学院環境システム専攻環境

バイオシステムコース 教授

中澤 浩二氏 |

| ●講演3 |

「生体内に近い新しい細胞培養の開発」

ベセル株式会社 代表取締役

児玉 亮氏 |

|

生体内に近い生体外の細胞培養はある意味で永遠の細胞培養の研究テーマである。このために、酸素透過膜の利用、細胞培養面の表面修飾、スフェロイドの利用など様々な試みが行われてきた。細胞培養は、iPS、ES細胞の培養等、これからのバイオ産業の重要なキーテクノロジーであり、これからの展望を含めて、議論したい。

ベセル株式会社 研究開発室(担当:児玉)

TEL:093-695-3486 E-mail:kodama@vessels.co.jp

|

[F]

北

九

州

市

立

大

学

|

10/22(木) 15:30〜17:30

環境技術研究所 環境技術セミナー

| ■主催 |

北九州市立大学 環境技術研究所 |

| ■定員 |

150名 |

| 講演 |

| ●講演1 |

「身近な水中を手軽に見る“小型フレーム構造ROV

(Remotely Operated Vehicle)”の共同開発」

ニッスイマリン工業株式会社 ROV開発担当部長

長倉 敏郎氏 |

| ●講演2 |

「マイクロノズル等の開発のための三次元超音速噴流密度場計測装置

(シュリーレン定常断層撮影装置)の開発」

北九州市立大学 国際環境工学部 機械システム工学科 教授

宮里 義昭氏 |

| ●講演3 |

「薬物送達システム(DDS)技術による創薬開発」

北九州市立大学 環境技術研究所 准教授

望月 慎一氏 |

| ●講演4 |

「U-BCFを用いた高度浄水処理システムのベトナム市場開拓」

一般財団法人 北九州上下水道協会 海外事業課長

原口 公子氏 |

|

北九州市立大学環境技術研究所では、企業や研究機関と連携して様々な環境技術の研究開発を行っている。現在重点的に取り組んでいる災害対策技術や北九州市と連携した国際プロジェクトなど、最新の取組とトピックスについて講演する。

北九州市立大学 環境技術研究所(担当:三宅、國)

TEL:093-695-3311 E-mail:kikaku@kitakyu-u.ac.jp

|